Das Theater, die Einsamkeit und ein 2CV: Der dritte Band der Briefe Samuel Becketts zeigt den Dichter des Scheiterns auf dem Höhepunkt seines Erfolges. Beckett findet neue Formen des Schreibens und reist nach Stuttgart.

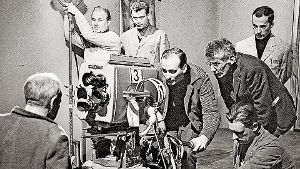

Stuttgart - Ein knapper Brief, eine Fußnote, eine lange Geschichte: Am 22. Oktober 1965 schreibt Samuel Beckett an Reinhardt Müller-Freienfels, den Leiter des Fernsehspiels beim SDR Stuttgart. Beckett geht auf das Angebot ein, sein Fernsehspiel „He Joe“ in Stuttgart zu inszenieren. Werner Spies, Korrespondent des SDR in Paris, hat den Kontakt zwischen Beckett und der Stuttgarter Redaktion hergestellt. Spies gewann nicht nur den späteren Nobelpreisträger Beckett als Autor für den SDR. Claude Simon, Nathalie Sarraute, Francis Ponge, Michel Butor, Marguerite Duras, Robert Pinget – sie alle wurden von ihm nach Stuttgart vermittelt und besuchten gemeinsam mit ihm die Stadt.

„Wir hatten einen tollen Intendanten in Stuttgart“, sagt Spies: „Hans Bausch. Das war ein großartiger Mann, der war begeistert von Literatur und glücklich über die persönlichen Beziehungen, die ich hergestellt hatte.“ Mit Beckett vor allem sollte Werner Spies fortan eine große Freundschaft verbinden. Ihm vertraute Beckett all jene Hörspiele an, die er in den 1960er Jahren verfasste, und ließ sie exklusiv vom SDR produzieren; mit ihm reiste er wieder und wieder nach Stuttgart, besuchte den Fernsehturm, fuhr zum Essen auf die Schwäbische Alb, bestellte dort Fisch, bekam natürlich keinen. „Das waren viele spannende Momente“, erinnert sich Werner Spies. „Beckett war glücklich in Stuttgart, obwohl das keine schöne Stadt war. Aber dieses Niemandsland kam ihm irgendwie entgegen.“ Später wird Samuel Beckett der Neckarstraße ein Gedicht widmen : „Der Anreiz des Nichts ist dort nicht mehr das / was er einmal war, weil man eben / den sehr starken Verdacht hat / mitten darin zu sein.“

Die Liebe zum Film

1957, als der dritte Band der Ausgabe der Briefe Samuel Becketts einsetzt, soeben erschienen im Suhrkamp Verlag, liegt all das noch in der Zukunft. Beckett hat seine großen Romane vollendet; sein Werk ist umstritten, aber „Warten auf Godot“ und „Endspiel“ werden überall auf der Welt gespielt. Er lebt in Paris und in Ussy sur Marne, rund sechzig Kilometer nördlich der Stadt; er pendelt hin und her zwischen dem Leben der Theater, Cafés und Bars und der einsamen, mühevollen Arbeit in seinem kleinen ländlichen Haus, zunächst mit der Bahn, von 1963 an mit seinem 2CV.

In den Briefen jener Jahre zeigt Beckett sich offener und beredter denn je zuvor. Er unterhält zahlreiche Kontakte, tauscht sich mit Regisseuren über seine Stücke aus, bemüht sich, junge Kollegen zu fördern; er begegnet Strawinsky, reist nach Deutschland, um an einer Diskussion mit Adorno teilzunehmen, lernt den noch unbekannten Harold Pinter kennen. Der ungarische Komponist Marcel Mihalovici schreibt eine Kammeroper zu „Krapp’s last tape“, ihre Uraufführung findet 1961 in Bielefeld statt. Ingmar Bergman bittet Beckett um die Erlaubnis, „Warten auf Godot“ zu verfilmen – Beckett verweigert sie. Erst in Stuttgart wird er seine Vorbehalte dem Film gegenüber ablegen. Becketts Briefe an Werner Spies finden sich nicht in der Sammlung von Suhrkamp. „Ich wurde angefragt“, erklärt Spies, „aber ich wollte mich nicht daran beteiligen. Ich bin überzeugt, dass Beckett niemals damit einverstanden gewesen wäre, die Briefe herauszugeben. Er wollte kein Aufhebens von seiner Person machen.“

Sprache, die sich dem Schweigen nähert

Hinweise auf Becketts Privatleben findet man in den Briefen jedoch kaum. Konnten die Herausgeber in den ersten beiden Bänden der Briefausgabe noch 50 bis 60 Prozent seines Briefwechsels abbilden, sind im dritten Band nur noch rund 20 Prozent der Briefe enthalten, die Beckett schrieb, zwischen 1957 und 1965. Die Auswahl konzentriert sich ausschließlich auf solche, die sich auf seine Arbeit beziehen.

Sehr langsam tastet er sich an einen neuen, großen Prosatext heran, der kaum noch etwas mit einem Roman gemein hat, sucht nach den Rhythmen einer ganz verarmten Sprache, ringt sich jedes Wort ab, quält sich: „Wie es ist“, jene interpunktionslos in den Dreck gemurmelte Sprache, entsteht. Als Beckett sich wieder dem Theater zuwendet, stürzt er sich in die Arbeit und wirkt fast erlöst. Im Juni 1960 erwähnt er zum ersten Mal ein neues Stück, in einem Brief an Barbara Bray, Redakteurin der Hörspielabteilung der BBC und seine wichtigste Briefpartnerin dieser Zeit: „Verrückte Idee . . . Völlig undurchführbar, aber ich lasse es auf einen Versuch ankommen.“

„Glückliche Tage“ wird zu einem Wendepunkt in Becketts Werk. Ein abendfüllendes Theaterstück wird er nicht mehr schreiben, auch keinen Roman. Die kurzen und noch kürzeren Erzählungen, die in den kommenden Jahren entstehen, die kleinen Theaterformen, kosten ihn nicht weniger Mühe: Texte unendlicher Verdichtung und Reduktion, Näherungen an das Schweigen. Der Leser erlebt, wie Beckett diese minimalistischen Bilder seines Inneren über Jahre hinweg zu bergen versucht, immer wieder von Neuem ansetzt, das Ergebnis verwirft. „Krapp’s last Tape“ bleibt die einzige Arbeit, mit der er sich je zufrieden zeigt: „Bei diesem kleinen Textlein“, schreibt er, „komme ich mir vor wie eine alte Henne, die gluckig und argwöhnisch und einbeinig und barfüßig ihr letztes Küken bewacht.“

„Beckett war ein heiterer Mensch“

Alan Schneider, der bei der Uraufführung von „Glückliche Tage“ in New York Regie führt, schreibt er am 17. August 1961 einen langen Brief, in dem er seine Vorstellungen präzise darstellt und viele Textstellen aufhellt. Shakespeare weht durch diesen Text, der Dichter Robert Browning liegt schussbereit neben Winnie. Und wenn in Winnies Monolog die „Shower an Cooker“ auftauchen – „Pierer und Stärer“ in der Übersetzung von Erika und Elmar Tophoven – dann kommen sie direkt aus dem Deutschen: Schauer und Kucker. „Sie stellen das Publikum dar, das den Sinn der Dinge erfahren will“, erklärt Beckett.

„Glückliche Tage“ entpuppt sich dabei auch als ein Konversationsstück – oder dessen Verneinung. Wenn es irgendeine Übereinstimmung gibt zwischen Winnie und Willie, dem Paar in der Wüste, zwischen dem, was sie sagen, was sie wollen und tun, schreibt Beckett, dann ist das ein Zufall. Sie leben in ihrer weiten, versengten Grasebene einsam dem Tod entgegen. „Ich habe das Wesen der menschlichen Kommunikation nie begriffen“, notiert Samuel Beckett, „das war mir schon immer ein Rätsel.“

Aber kann man dem trauen? „Ich kannte keinen tristen Beckett“, sagt Werner Spies. „Er war ein sehr heiterer Mensch. Natürlich hat er sich immer wieder aus allem heraus gezogen und wollte alleine, für sich sein. Aber er war ein sehr gütiger, sehr mitfühlender Mensch. Und keinesfalls wehleidig.“ Becketts Figuren, so sehr sie leiden, so sehr sie immer wieder das Ende herbeisehnen, sind auch von großer, leidenschaftlicher Diesseitigkeit. In ihrem Schweigen liegt vielleicht die größte Sehnsucht nach einer Sprache, und ihr Scheitern ist der Traum unmöglicher Vollendung.

Samuel Beckett: Wünsch Dir nicht, dass ich mich ändere. Briefe 1957-1965. Gebundene Ausgabe, 902 Seiten. Suhrkamp, Berlin. 58 Euro.